チューインガムちゅーいんがむ

古代ギリシャではマスティツクの樹脂を噛み、中南米に住んでいたマヤ族は約3,000年前からサポディラの樹液を固めたものを歯や歯茎を丈夫にするために噛んだというのが、チューインガムの起源といわれています。

-咀嚼(噛むこと)の作用-

- 全身的な自立神経系の反応を伴った代謝活動が増加する。

- 口腔内組織が刺激を受け、唾液が分泌されて口腔内が浄化される。

- 口腔内組織や脳への血流変化を生じさせる。

-咀嚼の効用-

唾液は、咀嚼動作の円滑化、口腔粘膜の保護作用、口腔の浄化作用、そしてpH変化を最小に保つ緩衝作用などがあり、口腔各組織の生理機能を維持する役割があります。

チューインガムの咀嚼時には多量の反射唾液が分泌され、さらに、チューインガムに含まれる糖や香料も唾液分泌を増加させる因子となるため、キシリトールなどの代替糖を配合し、むし歯などの口腔疾患の予防に応用した例もあります。

また、近年の研究から、よく噛むことが栄養面で有利な効果をもたらすだけでなく、咀嚼運動自体が脳に対して良い影響を及ぼすことがわかってきています。※2,3

チューインガム咀嚼時に脳機能発達の要因となる脳血流量の変化を調べた研究※4では、安静時に比べ、脳内に有意な血流の増加が確認されています。さらに、脳ばかりでなく、チューインガムの咀嚼は、全身にも影響を与え、覚醒作用※5やリラックス効果※6といった状況に応じた作用があるといわれています。

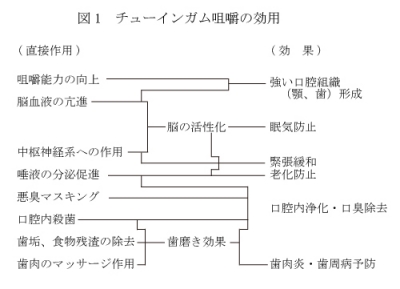

以上のように、チューインガムの咀嚼には口腔内のみならず、全身にもいろいろな影響を及ぼしており、その効能性を高めるために機能性素材を添加した各種機能性ガムが発売されています。

その例として、強力ミントとカフェイン、菊花エキス、イチョウ葉エキスといった成分を配合し、眠気防止効果を高めた製品、フラボノイド、桑葉クロロフィルおよび飲酒後のアルコール呼気臭の低減に効果のあるケンポナシ抽出物を配合し、口臭除去効果を強化した製品もあります。

さらに、口腔内のむし歯原因菌が産生した酸によって、歯から溶け出したミネラルを再石灰化する成分を配合し、むし歯の進行を抑制する機能性ガムも発売されています。

参考文献: ※1 小野ほか、口腔病学会雑誌 59巻、2号、1992年。 ※2 船越ほか『岐歯学誌』14巻、1987年。 ※3 船越ほか『岐歯学誌』15巻、1988年。 ※4 松浦ほか『脳の機能とポジトロンCT』秀潤社。 ※5 遠藤ほか『交通医学』36巻、1982年。 ※6 投石ほか『日本咀嚼学会誌』3巻、1、1993年。