歯周病ししゅうびょう

「歯周病」とは、「歯肉炎」と「歯槽膿漏(しそうのうろう)」の総称です。

歯周病は生活習慣病ともいわれています。喫煙、間食が多い、口腔内の清掃不良、ストレスなど悪い生活習慣や、老化、免疫力低下、糖尿病も歯周病の悪化原因です。喫煙に関しては1日の喫煙本数が増えると歯周病のリスクも増えます。

歯周病は肺炎、動脈疾患、低体重児出産、感染性心内膜炎をひきおこす可能性があり、歯周病は全身の健康と深い関わりがある病気とされています。

歯肉炎

歯茎の色が赤かったり、触ると弾力がなくプヨプヨして腫れていたり、歯みがきの時に血が出るような症状(歯ぐきからの出血)が一つでもある人は、すでに「歯肉炎」を起こしているかも知れません。

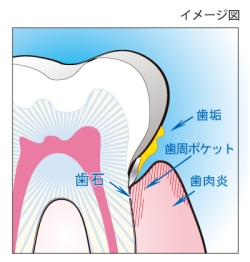

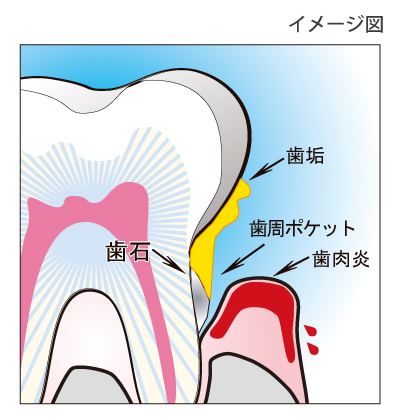

その歯肉炎が起こるのは、歯に付着した歯垢がはじまりです。ブラッシング不足のためや取り除きにくい部分に歯垢が溜まってくると、その歯垢へのカルシウム沈着により歯と歯茎の隙間で歯石になったりします。

細菌から出てきた毒素によって歯茎が冒され、炎症が起きて赤く腫れ上がってしまうのが歯肉炎のことです。こうなってしまっては、美味しく食事もとれず、明るく笑うこともできなくなってしまいますね。

健康な歯茎を歯肉炎から守るのに、毎日の丁寧なブラッシングが欠かせません。

また歯垢を残さないように、歯と歯との間や歯と歯茎の境目のみがきにくいところはデンタルフロスなどを使うことが大切です。また歯茎の病気は、栄養の偏りやストレスなどにより、身体の抵抗力が弱まるとなりやすくなるので、栄養のバランスを考え、身体の抵抗力をつけて、健康な身体を保つことも大切です。

歯槽膿漏

歯を失う原因の第1位を占めるのは、なんと、歯槽膿漏だといわれています。

歯周病のうち、症状のやや軽い「歯肉炎」を放置しておくと症状が悪化して「歯槽膿漏」へと進んで行きます。しかもあまり痛みの自覚症状がないため、気付かぬうちに歯槽膿漏へ進行してしまうので、とても厄介な病気です。

歯肉炎から歯槽膿漏に進むと、炎症は歯茎の周りだけでなく、歯と歯茎の隙間の深くまで進み、歯を支えている骨(歯槽骨)の周りにまで達しています。重度に進行すると歯槽骨がほとんど溶け、歯がグラグラと動くようになり、やがて抜け落ちてしまいます。

むし歯は歯が溶ける病気ですが、歯周病は骨が溶ける病気なのです。歯槽膿漏と呼ばれるのは「歯槽(歯茎)から膿が漏れる」といった症状を表しているからで、歯槽膿漏になると、歯茎から血が出るようになる以外にも膿が出たり、お口の臭いも気になるようになってきます。

歯周病と関わりがある病気

歯周病菌が血液や唾液などに混じって全身に流れていくと、肺炎や動脈疾患、低体重児出産、感染性心内膜炎

肺炎は、肺にウイルスや細菌などが感染して肺に炎症が起こる病気です。歯周病になると肺炎にかかりやすくなると言われています。また、飲み込む力が衰えている高齢者や寝たきりの人は食べものや唾液などが誤って肺に入り込み、誤嚥性肺炎を起こす可能性もあります。

動脈疾患には、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞などがあります。

歯周病菌が血中に流れ込み、血管の内側に歯周病菌が付着することで血液の通りを狭め、狭心症や心筋梗塞に至る可能性があります。

また心臓まで到達して炎症を起こす感染性心内膜炎も考えられます。

妊婦さんの場合は、歯周病によって作り出された物質によって早産や低体重児出産の可能性が高くなるそうです。

歯周病の予防

口の中にはたくさんの細菌がいます。この菌を増やさないために口内を清潔に保つことが大切です。

歯みがきは毎食後、また就寝前は特に丁寧にされることをおすすめいたします。歯に対して直角に歯ブラシをあて、歯ブラシの毛先が歯のすき間に入るようにし、やさしく小刻みに手をふるわせるようにして歯みがきします。目安は1本の歯で20回ぐらいです。

歯と歯ぐきの境目の歯周ポケットといわれる部分は、45度の角度で歯ブラシをあて、こちらも1本の歯で20回ぐらい、やさしく小刻みに手をふるわせ、マッサージするように歯みがきしてください。

歯みがき剤は殺菌作用のある薬用成分を配合したものを使うのも有効です。アパガードには殺菌作用のある薬用成分塩化セチルピリニジウムを配合しています。

そのほか歯間ブラシ、デンタルフロス、洗口液などを使うのも有効とされます。

自分できれいにみがけているつもりでも、汚れが残ってしまっているものです。歯垢が歯石になってしまった場合は、歯みがきでは取れません。歯石がついていなくても、年に1~2回は歯科へ定期健診に行かれることをおすすめいたします。

また歯周病は、喫煙、間食が多い、ストレスなどでリスクが高くなるといわれています。悪影響を与えない生活を送ることをこころがけましょう。